Gleitlager

Grundlagen der Schmierungs- und Reibungsverhältnisse

Voraussetzung für FlüssigkeitsreibungDie wichtigste Voraussetzung für die Betriebssicherheit der Gleitlager ist eine einwandfreie Schmierung. Die Gleitflächen sollen möglichst durch eine Schmierschicht, einen Schmierfilm, vollkommen voneinander getrennt sein, um die Lagerreibung und den Werkstoffverschleiß weitgehend zu verringern. Es soll Flüssigkeitsreibung herrschen. Zum Erreichen dieses Idealzustandes sind aufgrund der hydrodynamischen Schmiertheorie folgende Bedingungen zu erfüllen:

1. Es muss ein in Bewegungsrichtung sich verengender Spalt vorhanden sein,

2. die Gleitflächen müssen sich relativ zueinander bewegen,

3. das Schmiermittel muss eine Haftfähigkeit zu den Gleitflächen aufweisen.

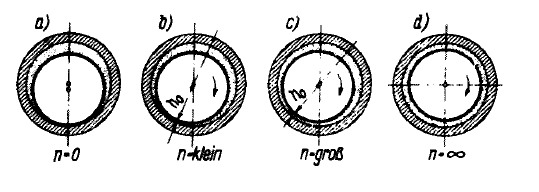

Reibungsverhalten der GleitlagerBei einem Radial-Gleitlager entsteht der Schmierkeil durch die wegen des Lagerspieles vorhandene exzentrische Lage

e des Zapfens in der Bohrung. Im Stillstand liegt der Zapfen unter der Wirkung der Lagerkraft

F in der Lagerbohrung unten auf. Im ersten Augenblick des Anlaufes herrscht

Trockenreibung, auch Festkörperreibung genannt, da noch kein Öl zwischen den Gleitflächen wirksam ist (hohe Anlauf-Reibungszahl!). Der sich drehende Zapfen will zunächst bei der angegebenen Drehrichtung in der Bohrung rechts ,,aufsteigen". Das am Zapfen haftende Öl wird mitgenommen, die Trockenreibung geht in

Mischreibung über, d.h. die Gleitflächen werden bereits teilweise durch eine Schmierschicht getrennt.

Durch den gleichzeitig hinter der Öleintrittsstelle entstehenden Schmierkeil wird der Zapfen jedoch mit steigender Drehzahl immer weiter, hier nach links oben, abgedrängt, bis bei einer bestimmten Drehzahl, der

Übergangsdrehzahl, sich der Zapfen vollkommen abhebt und durch einen ununterbrochenen Ölfilm von der Bohrung getrennt ist. Der Öldruck hält den äußeren Kräften gerade das Gleichgewicht. Es herrscht

Flüssigkeitsreibung und damit sind die günstigsten Gleitverhältnisse gegeben. Die Lagerreibung ist am geringsten.

Bei weiter steigender Drehzahl wächst der Öldruck, der Zapfen hebt sich immer höher, und sein Mittelpunkt nähert sich immer mehr dem der Bohrung; theoretisch fallen die Mittelpunkte bei

n =∞ zusammen. Die Lagerreibungszahl µ nimmt bei

pm = konstant aber wegen wachsender innerer

Flüssigkeitsreibung wieder zu. Abb. 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Reibungszahl µ und Gleitgeschwindigkeit

v bzw. Drehzahl

n bei großer und kleiner Lagerbelastung

pm (Abb. 1 b) bzw. Ölzähigkeit

n (Abb. 1 c).

1. Schreiben Sie die Bezeichnungen für die Reibungsarten unter die entsprechenden Abbildungen!

a=

;

b=

;

c=

bei

;

d=

2. Bitte ordnen Sie die Abbildungen den passenden Abschnitten zu!Abb. 1 a gehört zu Abschnitt

Abb. 1 b gehört zu Abschnitt

bzw.

Abb. 1 C gehört zu Abschnitt

bzw.

Abb. 1 d gehört zu Abschnitt